Erhöhen der Effizienz und Reduzierung des Rauschens von DC-geregelten Schaltungen

Eine Möglichkeit, einen 24-Volt-Gleichstrommotor mit einer Eingangsspannung zu versorgen, besteht darin, eine 24-Volt-Nennspannung an die Klemmen des Motors anzuschließen und den „Ein“-Schalter umzulegen. Der Motor wird einwandfrei laufen. Das Problem mit einer Nennspannung ist aber genau das: Sie kann zum Beispiel auf 38 Volt steigen oder auf 15 Volt fallen. Eine solche Spannungsschwankung kann zwar ein relativ robustes Gerät wie einen Gleichstrommotor nicht beschädigen, würde aber sicherlich seine Leistung beeinträchtigen. Das Gleiche gilt allerdings nicht für empfindlichere Anwendungen in der Automobil-, Avionik- oder Telekommunikationstechnik. Bei diesen und vielen anderen Produkten können Unter- oder Überspannungen zu dauerhaften Schäden führen.

Eine weitere Herausforderung ergibt sich, wenn die Eingangsversorgung nicht mit der für den Gleichstrommotor erforderlichen übereinstimmt. Eine übliche Versorgungsspannung beträgt beispielsweise 48 Volt. Wenn man das direkt an einen 24-Volt-Motor anschließt, wird das in Tränen enden.

Ein Gleichspannungsregler bietet uns eine einfache Lösung. Wie der Name schon sagt, kann das Bauteil eine streng geregelte Ausgangsspannung bei einem variablen Eingang (innerhalb bestimmter Schwellenwerte) aufrechterhalten. Selbst wenn die Eingangsspannung zwischen 38 und 15 Volt schwankt, liefert der Regler einen konstanten 24-Volt-Ausgang mit einer Toleranz von nur wenigen Prozentpunkten in beide Richtungen. Spannungsregler können auch problemlos eine andere Ausgangsspannung als die Eingangsspannung liefern, so dass wir unseren 24-Volt-Motor sicher mit einer 48-Volt-Versorgung betreiben können.

Die Macht der Spannungsregelung

Es gibt viele kommerzielle Optionen für die Spannungsregelung. Die einfachste ist der Linearregler mit geringem Spannungseinbruch (LDO). Ein LDO ist einfach zu implementieren und erfordert nur wenige externe Komponenten; außerdem ist er relativ kostengünstig und kompakt. Ein nennenswerter Nachteil ist, dass das Bauteil nur eine Ausgangsspannung liefern kann, die niedriger ist als die Eingangsspannung. Das würde uns nicht helfen, wenn unsere 24-Volt-Versorgung unter ihren Nennwert fällt.

Ein weiterer potenzieller Nachteil von LDOs ist der geringe Wirkungsgrad. Der Baustein verwendet im Wesentlichen ein Widerstandsteiler-Netzwerk, um die Spannung zu regeln. Je größer der Unterschied zwischen der Eingangs- und der Ausgangsspannung ist, desto größer ist die interne Verlustleistung und desto höher ist der Temperaturanstieg. Wenn wir einen LDO verwenden, um z. B. eine 48-Volt-Versorgung auf 24 Volt herunterzuregeln, würde der Regler mit einem Wirkungsgrad von etwa 50 % arbeiten. In einer Zeit, in der wir uns bemühen, Energie zu sparen, wo immer wir können, ist ein solch verschwenderischer Umgang mit Energie nicht akzeptabel (Abbildung 1).

Abbildung 1: Der Wirkungsgrad eines LDO ist proportional zum Verhältnis der Ausgangsspannung zur Eingangsspannung. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 1: Der Wirkungsgrad eines LDO ist proportional zum Verhältnis der Ausgangsspannung zur Eingangsspannung. (Bildquelle: Analog Devices)

Eine Verbesserung gegenüber dem LDO

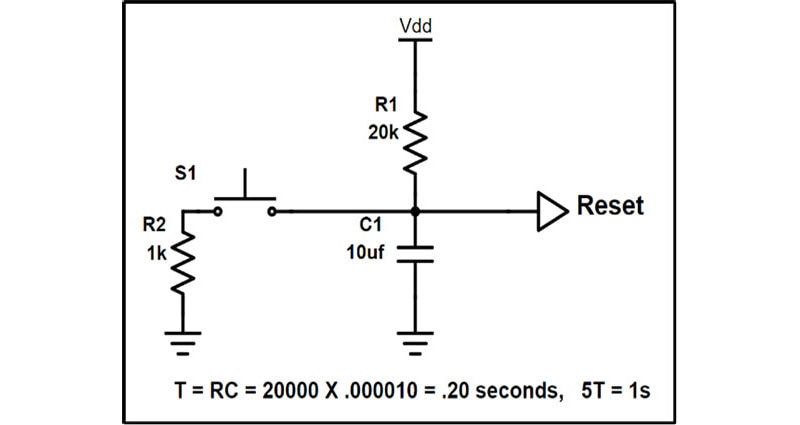

Schaltregler bieten eine höhere Effizienz bei der Spannungsregelung. Die Funktionsprinzipien sind komplex, aber die Regelung wird im Wesentlichen durch hochfrequentes Schaltungen von Transistorpaaren erreicht, um eine oder mehrere Induktivitäten periodisch aufzuladen, die dann ihre Energie an die Last abgeben, um beim nächsten Zyklus wieder aufgeladen zu werden. Im Gegensatz zu einem LDO wird die Spannungsregelung nicht durch Teilung der Eingangsspannung über ein Widerstandsnetzwerk erreicht. Dadurch werden die meisten Ineffizienzen, die mit dem linearen Bauteil verbunden sind, effektiv beseitigt.

Wenn wir also einen modernen Schaltregler verwenden, um 24 Volt von einem 48-Volt-Eingang zu liefern, können wir vernünftigerweise erwarten, dass er dies mit einem Wirkungsgrad von weit über 90 % tut (innerhalb einiger konstruktiver Beschränkungen). Besser noch: Schaltregler können die Eingangsspannung sowohl erhöhen („Boost“) als auch verringern („Buck“). Viele Bauelemente können beides, wobei ein nahtloser Wechsel zwischen den beiden Modi möglich ist. Selbst wenn die Eingangsspannung zwischen niedrigen und hohen Werten hin und her schwankt, liefert der Regler eine konstante Spannung von 24 Volt, damit unser Gleichstrommotor weiter brummt (Abbildung 2).

Abbildung 2: Die einfachste Form eines schaltenden Abwärts-/Aufwärtsspannungsreglers besteht aus einem Transistor, zwei Dioden, einer Induktivität und einem Kondensator. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 2: Die einfachste Form eines schaltenden Abwärts-/Aufwärtsspannungsreglers besteht aus einem Transistor, zwei Dioden, einer Induktivität und einem Kondensator. (Bildquelle: Analog Devices)

Allerdings gibt es auch einige Nachteile bei Schaltreglern. Sie sind komplex, teuer und erfordern eine Vielzahl externer Komponenten, die nicht nur Platz benötigen, sondern auch ein gewisses Maß an Designkenntnissen voraussetzen, um sie richtig auszuwählen. Die vielleicht größte Herausforderung liegt in den vielen hochfrequenten Schaltvorgängen. Dieses Schalten erzeugt nicht nur elektromagnetische Störungen (EMI), sondern kann auch zu einer spürbaren Welligkeit der Ausgangsspannung führen. Beides kann durch gut konzipierte Filterschaltungen gemildert, aber nicht beseitigt werden.

Steigerung der Effizienz

Schaltregler weisen zwar einen hervorragenden Wirkungsgrad auf, sind aber nicht perfekt. Die Hauptquellen für den Stromverbrauch sind Gleichstromverluste, während die Transistoren leiten, und Schaltverluste, wenn sie ihren Zustand umschalten. Die Hersteller haben clevere Tricks in ihre Produkte eingebaut, um die Effizienz in bestimmten Betriebsarten zu erhöhen. So verhindert beispielsweise der diskontinuierliche Leitungsmodus (DCM), dass der Induktionsstrom des Reglers bei niedrigen Ausgangsströmen seine Richtung umkehrt. Dies trägt zur Verbesserung der Effizienz bei leichten Lasten bei

Heutige Schaltspannungsregler regeln auch dann, wenn sie es eigentlich nicht müssen, und verbrauchen dabei unproduktive Energie. Es gibt jedoch einen Trick, der bisher noch nicht ausreichend genutzt wurde. Nehmen wir das Beispiel eines 24-Volt-Gleichstrommotors, der mit einer 24-Volt-Nennspannung gespeist wird. Wie wir gesehen haben, kann die Spannung zwar erheblich schwanken, aber es gibt viele Momente, in denen sie bei 24 Volt oder zumindest sehr nahe daran liegt. Wir könnten die Spannungsregelung in diesem Fall einstellen und so die Effizienz verbessern, indem wir die Leitungs- und Schaltverluste sowie andere vom Regler verursachte Leistungsverluste eliminieren.

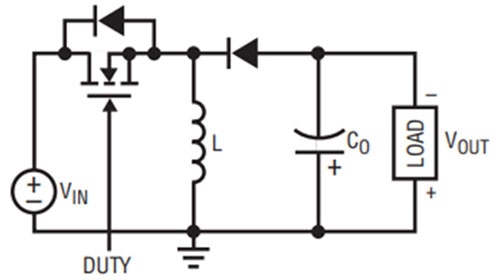

Dies ist eine Technik, die von Analog Devices mit dem Durchlassmodus (Pass-Thru Mode) kommerzialisiert wurde. Sie wurde in Produkte wie den Buck-Boost-Regler LT8210EFE integriert (Abbildung 3). Der Regler wandelt eine Eingangsspannung von 2,8 bis 100 Volt in eine Ausgangsspannung von 1 bis 100 Volt um und verfügt über zwei Paare von High- und Low-Side-Transistoren.

Abbildung 3: Im Durchlassmodus (Pass-Thru Mode) gelangt die Eingangsspannung über die permanent eingeschalteten High-Side-Transistoren an den LT8210. Der Wirkungsgrad ist sehr hoch, und es wird kein Rauschen erzeugt. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 3: Im Durchlassmodus (Pass-Thru Mode) gelangt die Eingangsspannung über die permanent eingeschalteten High-Side-Transistoren an den LT8210. Der Wirkungsgrad ist sehr hoch, und es wird kein Rauschen erzeugt. (Bildquelle: Analog Devices)

Im Durchlassmodus sind die beiden High-Side-Schalter des Bausteins permanent eingeschaltet, so dass die ungeregelte Versorgungsspannung direkt durch den Baustein fließen kann, während die beiden Low-Side-Schalter permanent ausgeschaltet sind. Abhängig von den Strömen und Spannungen, die der Regler verarbeitet, sind Wirkungsgrade von nahezu 100 % möglich. Noch besser ist, dass während des Durchlassbetriebs keine EMI oder Ausgangsspannungswelligkeit erzeugt wird.

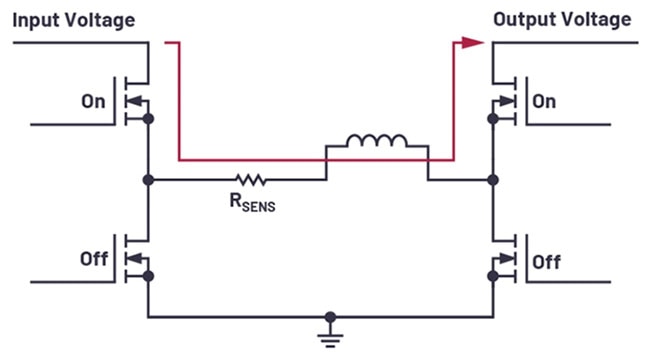

Ein kühleres System

Sie können den Durchlassbereich des LT8210 durch Programmierung der unteren und oberen Regelschwellen einstellen. So kann es zum Beispiel sein, dass Sie einen nominalen 12-Volt-Ausgang für Ihre Last benötigen, aber sicher sein wollen, dass eine ungeregelte Versorgungsspannung zwischen 8 und 16 Volt sicher toleriert werden kann. Sie können daher den Durchlassmodus für diesen Bereich einstellen und von einer sehr hohen Effizienz profitieren, wenn er aktiv ist. Bei einer Versorgungsspannung von weniger als 8 Volt schaltet sich der Regler ein, um die Spannung auf 8 Volt zu erhöhen, und bei einer Spannung von mehr als 16 Volt schaltet er sich ein, um sie auf 16 Volt zu senken (Abbildung 4).

Abbildung 4: Der Durchlassbereich kann beim LT8210 programmiert werden. Die Regulierung erfolgt dann nur außerhalb dieses Bereichs. Beachten Sie den Anstieg des Wirkungsgrads während des Betriebs im Durchlassbereich. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 4: Der Durchlassbereich kann beim LT8210 programmiert werden. Die Regulierung erfolgt dann nur außerhalb dieses Bereichs. Beachten Sie den Anstieg des Wirkungsgrads während des Betriebs im Durchlassbereich. (Bildquelle: Analog Devices)

Analog Devices bietet auch das praktische Demonstrationsboard DC2814A-C an, das auf dem LT8210 basiert. Das Board arbeitet mit einer Eingangsspannung von 26 bis 80 Volt und liefert eine Ausgangsspannung von 36 bis 56 Volt bis zu einem maximalen Strom von 2 Ampere (A). Das Board kann verwendet werden, um die Vorteile des Durchlassmodus auf Parameter wie die Bauteiltemperatur zu zeigen (Abbildung 5, a und b).

Abbildung 5: Gezeigt ist das Temperaturprofil des Demonstrationsboards DC2814A-C (oben, (a)) bei der Regelung eines 60-Volt-Eingangs auf einen 56-Volt-Ausgang mit einem Laststrom von 2 A. Das gleiche Demonstrationsboard wird (unten, (b)) im Durchlassmodus mit einer 45-Volt-Versorgung und einem Laststrom von 2 A gezeigt. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 5: Gezeigt ist das Temperaturprofil des Demonstrationsboards DC2814A-C (oben, (a)) bei der Regelung eines 60-Volt-Eingangs auf einen 56-Volt-Ausgang mit einem Laststrom von 2 A. Das gleiche Demonstrationsboard wird (unten, (b)) im Durchlassmodus mit einer 45-Volt-Versorgung und einem Laststrom von 2 A gezeigt. (Bildquelle: Analog Devices)

Fazit

Schaltregler sind eine ausgezeichnete Wahl für die Spannungsregelung, wenn ein hoher Wirkungsgrad wichtig ist. Aber sie verbrauchen immer noch etwas Strom, und das Schaltrauschen kann eine Herausforderung sein. Erhebliche Effizienzsteigerungen und ein rauschfreier Betrieb können durch die Nutzung des Durchlassmodus (Pass-Thru Mode) von Analog Device erreicht werden. Je toleranter die Last gegenüber Spannungsschwankungen ist, desto größer sind die möglichen Gewinne.

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum