Nutzung der neuesten integrierten Module für zuverlässige digitale Leistungsschaltungen

Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey

2016-11-30

Die fallenden Preise für Komponenten und Softwaresteuerungen machten digitale Leistungssteuerungen zu einer beliebten Lösung für das Problem, Mehrfachspannungen in extrem komplexen Designs zu steuern. Digitale Leistungssteuerungen bringen jedoch ganz eigene Herausforderungen mit sich, insbesondere dann, wenn sie in ein bestehendes Design integriert werden müssen. Des Weiteren erfordern sie die Entwicklung von Firmware. Dieses Thema wurde von den Designern analoger Steuerungen bisher jedoch eher stiefmütterlich behandelt.

Dieser Artikel umreißt kurz die Vorzüge digitaler Leistungssteuerungen, bevor zwei Ansätze zur digitalen Steuerung definiert werden. Im ersten Ansatz kommen digitale Wrapper zum Einsatz, die auch weiterhin auf analoge Spannungsregler setzen. Im zweiten Ansatz wird mit einer vollständig digitalen Designlösung gearbeitet. Anschließend wird in diesem Artikel demonstriert, wie Sie die Funktionen der neuesten digitalen Leistungs-ICs nutzen können, um eine stabile Spannungsversorgung mit schnellem Einschwingverhalten, mehr Bandweite und höherer Gesamtleistung konstruieren zu können.

Die Analogtechnik leistet gute Dienste. Warum also auf digitale Lösungen umsteigen?

Analoge Techniken haben das Design von schaltenden DC/DC-Wandlern (Spannungsregler) lange Zeit dominiert, da sie verhältnismäßig leicht und kostengünstig implementiert werden konnten. Analoge Designs haben jedoch auch ihre Schattenseiten, insbesondere im Hinblick auf die Regelkreiskompensation.

Da die für digitale Spannungsversorgungen benötigten Komponenten günstiger und kleiner geworden sind und auch ihr Stromverbrauch gesunken ist, stellen digitale Designs inzwischen durchaus eine Alternative dar. Digitale Komponenten ermöglichen Entwicklern die Feinabstimmung der Steuerung ihrer Schaltkreise, sodass das Einschwingverhalten verbessert und der Wirkungsgrad maximiert werden.

In der Praxis gestalten sich die Dinge jedoch etwas komplexer. Das liegt vor allem daran, dass der Begriff „digitale Leistungssteuerung“ je nach Siliziumchip-Hersteller anders definiert sein kann. Manche Lieferanten definieren die Technik als Spannungsversorgungslösung mit einer digitalen Schnittstelle, bei der das Protokoll des Power Management Bus (PMBus) zusammen mit einem analogen Regelkreis in einem digitalen Wrapper genutzt wird. Andere wiederum bestehen darauf, dass es sich bei einer digitalen Leistungssteuerung um einen vollständig digitalen Regelkreis handelt, der von einem Mikroprozessor oder einem digitalen Signalprozessor (DSP) betrieben wird.

Jede Technik bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich: Beim digitalen Wrapper besteht weiterhin das Problem mit der Regelkreiskompensation, das mit der neuen Lösung eventuell umgangen werden sollte, wohingegen bei einer vollständig digitalen Lösung ein enormer Programmieraufwand auf den Entwickler zukommen kann, um die digitale Stromversorgung zum Laufen zu bringen. Eine neue Generation digitaler Leistungssteuerungen und -module verspricht jedoch, den Herausforderungen im Zusammenhang sowohl mit digitalen Wrappern als auch mit vollständig digitalen Lösungen zu begegnen.

Hinzufügen eines digitalen Wrappers

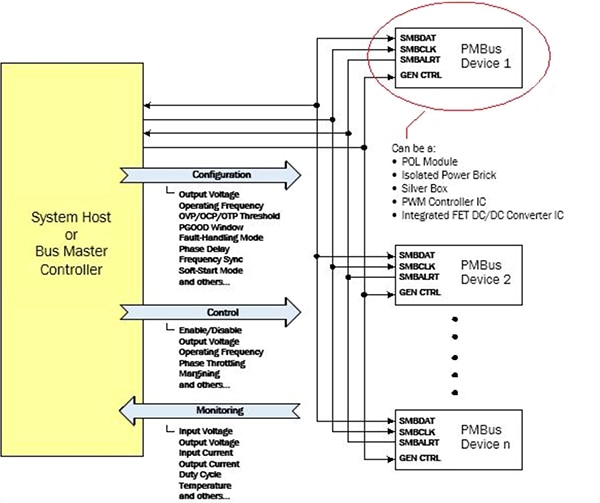

Es bringt zahlreiche Vorteile mit sich, wenn einer bestehenden analogen Topologie eine digitale Leistungssteuerung hinzugefügt wird. Ausschlaggebend hierbei ist, dass die bidirektionale Kommunikation erleichtert wird, indem der System Management Bus (SMBus) das PMBus-Protokoll nutzt.

Das PMBus-Protokoll ist das Standardprotokoll zur Kommunikation mit Systemen zur Leistungswandlung, die einen digitalen Kommunikationsbus verwenden. Es basiert auf dem SMBus, der zur Kommunikation mit Geräten mit geringen Bandweiten entwickelt wurde. Der PMBus hingegen ist für das digitale Management von Spannungsversorgungen, Komponenten und leistungsbezogenen Chips wie beispielsweise einem Akku-Subsystem konzipiert.

Der SMBus selbst basierte auf dem I²C-Bus (Inter-Integrated Circuit), der seriellen, einseitig geerdeten Computerbustechnologie, die ursprünglich von Philips entwickelt und zur Verbindung von langsamen Peripheriegeräten mit einem Motherboard oder anderen integrierten Systemen verwendet wurde. Von daher ist das PMBus-Protokoll ein relativ langsames Zweitdraht-Kommunikationsprotokoll. Im Gegensatz zum SMBus- und I²C-Protokoll definiert das PMBus-Protokoll jedoch eine beträchtliche Anzahl domänenspezifischer Befehle statt nur anzugeben, wie mit vom Benutzer definierten Befehlen kommuniziert werden soll.

Im März 2006 wurde die Version 1.0 der PMBus-Spezifikation veröffentlicht. Unlängst wurde mit Version 1.3 eine überarbeitete Spezifikation veröffentlicht. Diese Version verringert durch höhere Kommunikationsgeschwindigkeiten Latenzen und bietet außerdem eine adaptive Spannungsskalierung (Adaptive Voltage Scaling, AVS), um Prozessorspannungen statisch und dynamisch zu steuern. Der Standard ist Eigentum des System Management Interface Forum (SM-IF) und ohne Lizenzgebühren nutzbar.

Der Einsatz von PMBus-fähigen Geräten zur Leistungswandlung bietet eine Flexibilität und Steuerbarkeit, die mit herkömmlichen analogen Stromversorgungen nicht möglich sind. Durch eine digitale Leistungssteuerung können über den PMBus durch einen Host-Controller die Ausgangsspannungen, die Leistungssequenzierung und die Synchronisierung mehrerer Spannungsversorgungen problemlos verwaltet werden. (Weitere Informationen zum PMBus für digitale Spannungsversorgungen finden Sie im Artikel „Digitale Steuerung von Spannungsreglern über den PMBus“.)

Abbildung 1: Die bidirektionale Kommunikation über den SMBus mit dem PMBus-Protokoll gestattet die Konfiguration, Steuerung und Überwachung mehrerer Spannungsversorgungen. (Quelle: Intersil)

Des Weiteren kann einem Leistungsmanagementsystem durch die Verwendung von SMBus und PMBus problemlos eine weitere Spannungsversorgung hinzugefügt werden. Hierfür müssen keine zusätzlichen eigenständigen Leistungsmanagement-ICs hinzugefügt oder neu programmiert werden und die Spannungsversorgung lässt sich ganz einfach in die Überwachungs-, Sequenzierungs-, Begrenzungs- und Fehlererkennungspläne integrieren.

Digital konfigurierbare und steuerbare Schaltspannungsregler sind umfassend verfügbar. So ist beispielsweise der MIC24045 von Microchip ein digital programmierbarer Abwärtsregler (Buck-Regler) mit einem Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 19 V und 5 A für mehrere Spannungsversorgungsanwendungen. Verschiedene Parameter wie Ausgangsspannung, Schaltfrequenz, Sanftanlauf, Begrenzung, Stromgrenzwerte und Anlaufverzögerungen können über I2C programmiert werden. Des Weiteren liefert der MIC24045 über die I2C-Schnittstelle Diagnose- und Statusinformationen.

Während SMBus und PMBus die Annehmlichkeiten und die Flexibilität von digitaler Konfiguration, Steuerung und Überwachung für analoge Spannungsversorgungen mit entsprechenden Schnittstellen bieten, mangelt es dieser digitalen Wrapper-Lösung an einer vollständig digitalen Steuerung, weswegen nicht alle Vorzüge dieses Ansatzes zur Geltung kommen. Jedes an den Bus angeschlossene Analoggerät wird über seinen eigenen Regelkreis betrieben, der Stabilität und Frequenzantwort des Geräts bestimmt. Hiervon wiederum sind andere Faktoren abhängig, beispielsweise die Reaktionsschnelligkeit der Spannungsversorgung bei raschen Laständerungen. (Weitere Informationen hierzu finden Sie im Artikel „Verstehen des Regelkreisverhaltens von Schaltreglern“.)

Häufig müssen Entwickler den Regelkreis analoger Spannungsversorgungen modifizieren, um durch das Hinzufügen von Kompensationsnetzwerken die Stabilität und die Taktfrequenz zu verbessern. (Weitere Informationen hierzu finden Sie im Artikel „Entwickeln von Kompensationsnetzwerken zur Verbesserung der Taktfrequenz von Schaltreglern“.) Vielen weniger erfahrenen Entwicklern von Spannungsversorgungen läuft es angesichts dieser Aufgabe kalt den Rücken hinunter. Durch den Umstieg auf eine vollständige digitale Lösung kann dieser Aufgabe jedoch aus dem Weg gegangen werden.

Maximieren der Vorzüge vollständig digitaler Leistungssteuerungen

Bei der Implementierung vollständig digitaler Lösungen kommen nicht nur die durch das SMBus- und PMBus-Protokoll ermöglichte digitale Konfiguration, Steuerung und Überwachung zum Einsatz, sondern es müssen auch digitale Regelkreise für die einzelnen Spannungsregler implementiert werden, die mit dem Bus verbunden sind.

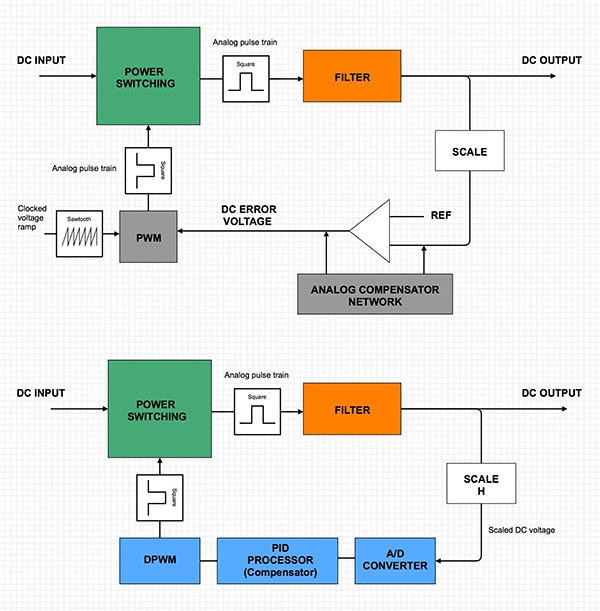

Das Prinzip der digitalen Steuerung ist relativ simpel. Bei einem analogen Regler basiert der Regelkreis auf dem Vergleich des Fehlers zwischen der tatsächlichen und der gewünschten Ausgangsspannung. Bei einem digitalen Regler wird diese Fehlerspannung durch einen Analog-Digital-Wandler (ADC) in einen digitalen Wert umgewandelt. Wie präzise diese Umwandlung ist, hängt von der Auflösung des ADC ab. Doch selbst bei geringer Auflösung ist das Ergebnis dieser Umwandlung vermutlich präziser als die Messung eines analogen Komparators. Je höher die Auflösung des ADC ist, desto besser ist die Steuerung des Spannungsreglers.

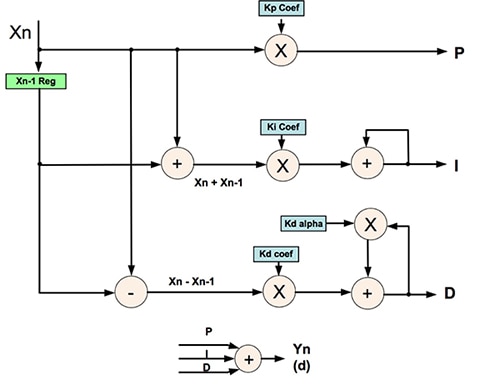

Neben dem ADC kommt ein PID-Regler (Proportional-Integral-Differential-Regler) zum Einsatz, um das Kompensationsnetzwerk des Analoggeräts zu ersetzen. PID-Regler sind intelligente Komponenten, die in einer Vielzahl von geschlossenen Regelkreisen verwendet werden. Der PID-Regler korrigiert mithilfe der digitalen Fehlerspannung die Ausgangsspannung des Spannungsreglers, indem er konstant das Tastverhältnis der Pulsfolge anpasst, die vom digitalen Pulsweitenmodulator (PWM) des Reglers erzeugt wird. Wie das Kompensationsnetzwerk in der analogen Version auch übernimmt der PID-Regler die Kompensation von Verstärkungen und Phasenverschiebungen im Regelkreis.

Der digitale PWM erzeugt denselben Ansteuerungsimpuls variabler Weite wie sein analoges Gegenstück. Allerdings wird in diesem Fall die gewünschte Dauer der Ein- und Ausschaltperioden des Ausgangssignals, durch das die Rechteckwelle erzeugt wird, zuerst „berechnet“ und anschließend „zeitlich abgestimmt“. Der analoge PWM hingegen löst das Signal bei einem festen Takt aus und schaltet es wieder ab, wenn eine feste Spannungsrampe eine vorgegebene Auslösespannung erreicht.

Die Präzision der Referenzspannung und die Aktualisierungshäufigkeit des ADC-Ausgangs zum PID-Regler verbessern die Stabilität und die Genauigkeit der Ausgangsspannung im Vergleich zu analogen Spannungsreglern erheblich. Abbildung 2 vergleicht das Blockdiagramm eines analogen Schaltreglers mit dem eines digitalen Gegenstücks.

(Eine detailliertere Beschreibung der digitalen Leistungssteuerung finden Sie im Artikel „Die digitale Steuerung in der DC/DC-Regelung“.)

Abbildung 2: Analoge Schaltspannungsregler (oben) benötigen häufig aufwendige Kompensationsnetzwerke, damit die Geräte stabil laufen und dennoch gute Bandweiten, Phasenränder und Amplitudenreserven bieten. Diese Aufgabe übernimmt bei einem digitalen Gegenstück (unten) ein PID-Regler. (Diagramm gezeichnet mit Digi-Key Scheme-it®)

Während das Prinzip der digitalen Steuerung leicht zu verstehen ist, ist die Implementierung der Technik alles andere als trivial, obwohl sie durch neueste Fortschritte inzwischen erleichtert wird. Um rasch auf Laständerungen reagieren zu können, sind sowohl Stabilität als auch eine gute Taktfrequenz erforderlich. Ausschlaggebend hierfür sind im Wesentlichen die Algorithmen, die festlegen, wie der Regelkreis vom PID-Regler gesteuert wird.

Üblicherweise benötigten digitale Steuerungen für die PID-Verarbeitung Universal-Mikrocontroller oder DSPs. Da solche Komponenten leider nicht speziell für Spannungsversorgungen konzipiert wurden, erforderten sie ein hohes Maß an Softwareprogrammierung und Firmwaredesign. Dies führte nicht nur dazu, dass Projekte mehr Zeit in Anspruch nahmen und kostspieliger wurden, sondern es waren auch Programmierkenntnisse erforderlich, die weit über die Kenntnisse vieler Entwickler analoger Spannungsversorgungen hinausgingen.

Neuartige digitale Leistungsmodule erleichtern das Programmieren

Heutzutage haben viele Siliziumchip-Hersteller „digitale Leistungsmodule“ im Angebot. Hierbei handelt es sich um spezialisierte Komponenten, bei denen sowohl die über das SMBus- und das PMBus-Protokoll implementierten Vorzüge der digitalen Konfiguration, Steuerung und Überwachung zum Tragen kommen, als auch spezielle digitale Regelkreisbefehle Verwendung finden. Universal-Mikrocontroller und DSPs werden durch derartige Komponenten nicht länger benötigt und langwierige Programmierungszyklen entfallen.

Ein Beispiel für eine derartige Komponente ist die digitale Leistungssteuerung von Texas Instruments' mit der Bezeichnung UCD3138. Entscheidend für die Funktionsweise des Chip sind die Peripheriegeräte seines digitalen Regelkreises. Jedes dieser Peripheriegeräte implementiert einen digitalen Hochgeschwindigkeits-Regelkreis bestehend aus einem dedizierten EADC (Error ADC), einem PID-basierten, digitalen, zweipoligen Doppel-Null-Kompensator und digitalen PWM-Ausgängen (DPWM) mit einer Bandweitenauflösung von 250 ps. Die Komponente beinhaltet außerdem einen 12-Bit-Universal-ADC (267 ksps) mit bis zu 14 Kanälen, Timern, Interrupt-Steuerung, PMBus und UART-Kommunikationsanschlüssen. Die Komponente basiert auf einem 32-Bit-ARM®-Mikrocontroller, der die Echtzeitüberwachung, die Konfiguration der Peripheriegeräte und die Verwaltung der Kommunikation übernimmt. Drei selbstständig arbeitende Peripheriebausteine übernehmen die gleichzeitige Steuerung von drei unabhängigen Regelkreisen.

Um die Betriebseffizienz der digitalen Leistungssteuerung zu maximieren, müssen die PID-Koeffizienten so eingestellt werden, dass sie zu den angeschlossenen Schaltspannungsreglern passen. Das Einstellen der digitalen Kompensatoren ist kinderleicht, da TI das Zuweisen von Bit-Werten auf bestimmte vordefinierte Register beschränkt hat. Die UCD3138-Steuerungen benötigen keine komplexe Codeentwicklung, um kontinuierlich komplexe mathematische Übertragungsfunktionen zu berechnen.

TI hat einen Anwendungsbericht (siehe Referenz 2) zusammengestellt, in dem der Einsatz eines Netzwerkanalysators zur Anfertigung eines Bode-Diagramms zur Initialspannung und zum Stromregelkreis eines Spannungsversorgungskreises beschrieben wird. Die PID-Koeffizienten (siehe Abbildung 3) können dann so lange geändert werden, bis der zweipolige Doppel-Null-Kompensator dafür sorgt, dass Bandweite, Phasenrand und Amplitudenreserve der Spannungsversorgung wie gewünscht ausfallen. Sobald diese Koeffizienten ermittelt wurden, kann die UDC3138-Steuerung damit programmiert werden. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die angeschlossenen Komponenten immer unter optimalen Bedingungen betrieben werden.

Abbildung 3: PID-Struktur der UCD3138-Steuerung. Mit den passenden Eingabekoeffizienten sorgt die Komponente für den optimalen Betrieb der angeschlossenen Schaltspannungsregler. (Quelle: Texas Instruments)

Ein weiteres Beispiel für ein digitales Leistungsmodul ist die digitale Leistungssteuerung DM7803G von Bel Power Solutions. Die DM7803G ist eine vollständig programmierbare digitale Leistungsmanagementlösung, die mithilfe der I2C-Kommunikationsschnittstelle bis zu 32 POL-Spannungsregler und vier unabhängige Leistungsgeräte steuern, verwalten, programmieren und überwachen kann. Ein entscheidender Punkt für Entwickler ist die Tatsache, dass durch die DM7803G keine externen Komponenten mehr für das Leistungsmanagement, die Programmierung und die Überwachung von POL-Spannungsreglern erforderlich sind.

Die Komponente wird mit den Betriebsparametern der angeschlossenen Komponenten über eine grafische Benutzeroberfläche programmiert. Für jede angeschlossene Komponente können Ausgangsspannung, Spannungsschutzpegel, optimale Spannungspositionierung, Ein- und Ausschaltverzögerungen, Anstiegsraten, Schaltfrequenz und Interleave (Phasenverschiebung) programmiert werden. Ähnlich wie bei der UCD3138-Steuerung können nach Ermittlung der PID-Kompensationskoeffizienten mit der DM7803G die Kompensationsschleifen für die Rückkopplung der angeschlossenen POL-Spannungsregler programmiert werden.

Obwohl die oben beschriebenen Produkte mit lediglich geringem bzw. ohne Programmieraufwand als Basis für eine vollständig digitale Lösung verwendet werden können, sind grundlegende Kenntnisse zu Regelkreisen und Kompensationsnetzwerken dennoch von Vorteil, um digitale Spannungsversorgungen optimal nutzen zu können.

Für Entwickler, die den Designprozess lieber dadurch beschleunigen würden, dass sie die Anzahl der benötigten externen Komponenten auf ein Minimum reduzieren, stehen diverse vollständig integrierte Stromversorgungslösungen zur Verfügung.

Diese Lösungen mit integrierten PWM-Steuerungen, Leistungsstufen (MOSFETs), Induktoren und passiven Komponenten sowie mit PMBus-fähigen, digitalen Leistungssteuerungen sind bei verschiedenen Anbietern erhältlich. Die Schaltkreise für derartige Komponenten sind simpel, da sie lediglich aus dem Modul selbst und einigen wenigen Eingangs- und Ausgangskondensatoren bestehen.

Der Nachteil ist der Preis: Derartige Komponenten sind ausschließlich für High-End-Anwendungen gedacht und kosten pro Stück 30 bis 50 US-Dollar. Typische Anwendungsbeispiele sind die Stromversorgung von ASIC, FPGA, DSP, CPU und Speicherchips für Computer, Kommunikationsinfrastrukturen und industrielle Anwendungen.

Ein Beispiel für ein solches digitales Leistungsmodul ist Intersils ISL8271M. Dieses Spannungsreglermodul unterstützt Eingangsspannungen von 4,5 V bis 14 V und liefert Ausgangsspannungen von 0,6 V bis 5 V bei bis zu 33 A mit einem Wirkungsgrad von 96 %. Intersil gibt an, dass die Komponente innerhalb eines Taktzyklus auf eine transiente Laständerung reagieren kann.

Abbildung 4 zeigt den Schaltkreis eines Anwendungsbeispiels für die Komponente und verdeutlicht ihre Abmessungen. Das digitale Leistungsmodul bietet durch seine PMBus-kompatible I2C-Kommunikationsschnittstelle ein hohes Maß an Programmierbarkeit für Parameter wie Begrenzung, Stromgrenzwerte, Softstart und Störgrenzen. Der PMBus kann auch zur Überwachung von Spannungen, Strömen, Temperaturen und Fehlerstatus verwendet werden. Da es sich hierbei um eine vollständig integrierte digitale Spannungsversorgung handelt, wurde die Regelkreiskompensation ab Werk eingestellt. Der Chip kann als eigenständige Spannungsversorgung oder als Teil eines Systems mit mehreren Reglern verwendet werden, in dem alle Chips über die SMBus- und PMBus-Protokolle verknüpft sind.

Abbildung 4: Intersils ISL8721M ist ein hochintegriertes digitales Leistungsmodul, das für eine vollständige digitale Spannungsversorgungslösung nur einige wenige zusätzliche passive Komponenten benötigt. (Quelle: Intersil)

Fazit

Analoge Spannungsversorgungen werden vermutlich niemals vollständig vom Markt verschwinden, da sie eine einfache, kostengünstige und robuste Lösung darstellen. Gewisse Kenntnisse auf dem Gebiet der Regelkreiskompensation sind zwar von Vorteil, aber indem das Design auf einen der zahlreichen modularen Schaltspannungswandler aufbaut und einer Referenzschaltung des Herstellers folgt, ist es möglich, mit einer zufriedenstellend arbeitenden Lösung aufzuwarten.

Andererseits sind analoge Lösungen für komplexere Anwendungen wie industrielle Computer, Telekommunikations- und drahtlose Kommunikationssysteme, für die mehrere Stromleitungen und Spannungen erforderlich sind, auf Dauer nicht flexibel genug und zu schwerfällig. Die digitale Steuerung geeigneter analoger Spannungsregler erleichtert das Design solcher Systeme und vereinfacht das Hinzufügen von Spannungsleitungen in der Spätphase der Entwicklung.

Ein vollständig digitales Design, bei dem ein digitaler Wächter nicht nur die mit dem Bus verbundenen Spannungsversorgungen konfiguriert, steuert und überwacht und sich um die Regelkreiskompensation kümmert, vereinfacht das Design von Spannungsversorgungen für komplexe Systeme noch weiter, wenn auch die Kosten dadurch steigen.

In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass die Kosten für digitale Komponenten für das Leistungsmanagement fortwährend sinken. Des Weiteren hat der Integrationsgrad inzwischen einen Punkt erreicht, an dem vollständig integrierte digitale Leistungsmodule im Handel erhältlich sind, die lediglich eine kleine Anzahl externer Kondensatoren benötigt, um eine voll funktionsfähige Spannungsversorgung zu bilden. Diese Trends werden sich fortsetzen und eventuell werden digitale Technologien ihre analogen Pendants schon bald hinter sich lassen.

Referenzen:

- „The Benefits of Using Digital Power Modules“, Intersil, 2014.

- „UCD3138 PFC Tuning“, Bosheng Sun, Zhong Ye, Application Report SLUA709, Texas Instruments, März 2014.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.