Das IoT führt zu Veränderungen bei der Entwicklung und Implementierung sensorbasierter Systeme

Zur Verfügung gestellt von Electronic Products

2016-04-29

Beim Versuch, auf fossile Brennstoffe zu verzichten, kann man sich vorkommen wie ein Lachs, der gegen den Strom schwimmt. Wirtschaftliche Gründe – wie unerschwinglich teure Solarmodule, Laderegler und Batterien – haben viele davon abgehalten, sich vom Netz abzukoppeln oder zumindest den CO2-Fußabdruck deutlich zu reduzieren. Die Technologie könnte allerdings das Schwimmen gegen den Strom bald deutlich erleichtern. So ermöglicht beispielsweise der Einsatz von netzgekoppelten Wechselrichtern, dass ein Solarmodul Energie ins Netz speist, ohne dass Batterien, Laderegler oder die Neuverdrahtung einer Anlage erforderlich sind. Mehr noch, das Internet der Dinge (IoT) eröffnet die Möglichkeit, die Leistung des Solarmoduls von einem beliebigen Ort aus zu überwachen.

Dieser Artikel befasst sich damit, welchen Einfluss das IoT darauf hat, wie Sensoren und auf Sensoren basierende Systeme entworfen und implementiert werden. Die Möglichkeit, kostengünstige und verteilte Sensoren einzusetzen und für mehrere Anwendungen zu nutzen, ermöglicht eine engmaschigere Steuerung und kann Teil einer gesellschaftlichen Lösung für mehr Energieeffizienz sein. Alle in diesem Artikel erwähnten Technologien und Komponenten sind auf der Website von DigiKey verfügbar.

Cloud-Konnektivität

Über viele Jahrzehnte nutzten Energieerzeuger und -verteiler geschlossene Systeme für Status und Steuerung. Durch dedizierte Drahtlosverbindungen, Telefonleitungen oder die Verkabelung der Anlagen untereinander waren Nervenzentren und entfernt gelegene Schalt- oder Messstationen gleichermaßen geschlossene Systeme oder Netzwerke. Positiv zu vermerken war, dass jegliche Manipulationen und Hackerangriffe durch ein physisches Anzapfen oder Unterbrechen von Kabeln oder Kommunikationsverbindungen erfolgen musste.

Das IoT und die Cloud-Konnektivität jedoch verändern das alles, und das ziemlich schnell. Öl- und Gasraffinerien, Lageranlagen, Transfersysteme und Schaltstationen (sowie deren Sicherheitsüberwachungs- und Kontrollfunktionen) bewegen sich alle in Richtung einer Konnektivität, die in einer cloudartigen Umgebung hergestellt wird. Auch die cloudbasierten Systeme in Privathaushalten können Vorteile wie Fernsteuerung bieten. Hier kann über ein Smartphone oder Tablet auf wichtige Systeme zugegriffen werden, um Sensordaten zu lesen, Energie zu sparen, die Räume auf die Anwesenheit der Bewohner vorzubereiten oder nicht benötigte Leistungen abzuschalten.

Das bemerkenswerteste Beispiel ist der ferngesteuerte Thermostat. Ein einfacher Temperatursensor, der mit einem Mikrocontroller und einem Kommunikationsnetz verbunden ist, kann den Energieverbrauch für Heizung und Klimaanlage senken – zwei der größten Energiefresser in Haushalten.

Durch erlernte Algorithmen kann versucht werden, Einstellungen vorherzusehen und einen selbstständigeren Betrieb der Anlagen zu erreichen, aber der wesentliche Vorteil stellt sich dann ein, wenn man die Temperatur von einem beliebigen Ort aus regeln kann. Das erlernte Verhalten kann zum Beispiel zu dem Schluss führen, dass die Temperatur an diesem Wochenende um diese Uhrzeit von 10 auf 21 Grad angehoben werden sollte. Wenn Sie aber wissen, dass Sie nicht zu Hause sein werden, genügt ein einfacher Override-Befehl, um die Temperatur auf 10 Grad zu halten und in einer Nacht mehr Energie zu sparen, als alle Kaltkathoden-Leuchtmittel im Haus zusammen.

Ein Designlösungsbeispiel

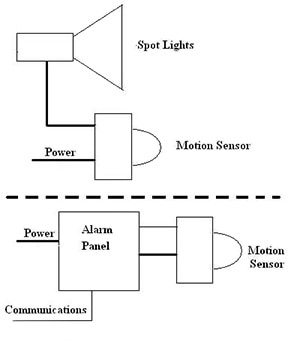

Einer der größten Vorteile der mit dem IoT einhergehenden Konnektivität ist die Möglichkeit, redundante oder ungleichartige Sensoren und Systeme miteinander zu verbinden, um Funktionen mehrfach zu nutzen. Security-Systeme können zum Beispiel pyroelektrische Infrarotsensoren (PIR) und/oder mikrowellenbasierte Bewegungsmelder verwenden, um einen Alarm auszulösen, wenn eine Bewegung entdeckt wird. Bisher ist das Alarmsystem in der Regel ein geschlossener Kreis und eine für sich allein stehende Insel (Abbildung 1).

Abbildung 1: Unabhängige Systeme bieten eine begrenzte Funktionalität und bringen oft zusätzliche Kosten für redundante Hardware mit sich.

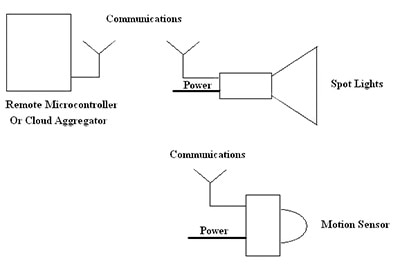

Wenn aber wichtige Sensoren durch den Einsatz von Konnektivität mit anderen Systemen, die eine völlig andere Primärfunktion haben können, gemeinsam genutzt werden, kann ein höherer Grad an Autonomie und Energieeinsparungen verwirklicht werden – ohne Einbußen bei Leistung oder Funktionalität. Zwei (oder mehr) unabhängige Systeme können sich einen Sensor teilen und so Redundanzen und Kosten reduzieren. Sehen wir uns zum Beispiel ein System an, in dem ein einzelner Sensor für mehrere Systeme genutzt werden kann (Abbildung 2).

Abbildung 2: Die Konnektivität zwischen Systemen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, schafft neue Möglichkeiten, die keines der Systeme zuvor allein verwirklichen konnte. Dies kann die Architektur von IoT-Designs mit verteilten Sensoren und Steuerungen grundlegend verändern.

In unserem Beispiel steuert der Bewegungsmelder für eine Sicherheitsbeleuchtung nicht mehr direkt die Lampen an. Stattdessen werden seine Daten von einem Mikrocontroller überwacht. Die Ein/Aus-Verbindung zu den Flutlichtlampen besteht nicht mehr nur aus „Ein“ und „Aus“. Die Lampen werden über einen mikrocontrollerbasierten Dimmer angesteuert.

Eine an künstliche Intelligenz angelehnte algorithmische Programmiertechnik führt die Funktionen dieser Lösung zusammen. Im Rahmen eines höheren Wahrnehmungsniveaus „weiß“ die Anlage bestimmte Dinge. Sie weiß, ob gerade eine Tages- oder eine Nachtzeit ist. Sie weiß, ob die Umgebung hell oder dunkel ist. Sie weiß, ob sich jemand im Raum befindet oder nicht. Zwei andere Status sind ebenfalls wichtig: „Das Haus“ weiß, ob es sich im Security-Modus befindet (d. h. die Alarmanlage scharf geschaltet ist) oder nicht, und ob die Menschen darin wach sind oder schlafen.

Mit einem an Wahrheitstabellen orientierten Problemlöseansatz wird ermittelt, welche Maßnahme zu ergreifen ist (Abbildung 3). So wird der unwirksame Verbrauch von Beleuchtungsenergie am Tag verhindert, aber auch auf andere Weise Energie gespart.

| Tag Nacht |

Hell Dunkel |

Zu Hause Unterwegs |

Nicht scharf Scharf |

Wach Schlafend |

Aktion für Beleuchtung | Aktion für Alarm |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Keine | Keine |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Keine | Keine |

| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Keine | Hinweis senden |

| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Keine | Erhöhte Alarmbereitschaft |

| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Keine | Keine |

| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Keine | Keine |

| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Keine | Alarm senden |

| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Keine | Alarm senden |

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Licht auf 50 % | Keine |

| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Licht auf 30 % | Keine |

| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Licht auf 50 % | Hinweis senden |

| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Licht auf 70 % | Erhöhte Alarmbereitschaft |

| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Licht auf 50 % | Hinweis senden |

| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Licht auf 70 % | Hinweis senden |

| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Licht auf 100 % | Alarm senden |

| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Licht auf 100 % | Alarm senden |

| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Keine | Keine |

| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Keine | Keine |

| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Keine | Hinweis senden |

| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Keine | Erhöhte Alarmbereitschaft |

| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Keine | Keine |

| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Keine | Keine |

| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Keine | Alarm senden |

| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Keine | Alarm senden |

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Licht auf 50 % | Keine |

| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Licht auf 30 % | Keine |

| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Licht auf 50 % | Hinweis senden |

| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Licht auf 70 % | Erhöhte Alarmbereitschaft |

| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Licht auf 50 % | Hinweis senden |

| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Licht auf 70 % | Hinweis senden |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Licht auf 100 % | Alarm senden |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Licht auf 100 % | Alarm senden |

Abbildung 3: Wie ein Logikaufbauproblem kann die Multi-Output-Lösung für ein gemeinsam genutztes und verteiltes Sensorarray auf eine an Wahrheitstabellen angelehnte Funktionalität reduziert werden. Eine Anlage kann im Rahmen eines programmierten Algorithmus Tages- und Nachtzeiten kennen, sodass regelbasierte Aussagen möglicherweise keine spezifischen Tages- oder Nachtinformationen benötigen, um entsprechend zu funktionieren.

Nur weil eine Sicherheitsbeleuchtung 150 Watt verbrauchen kann, muss sie noch keine 150 Watt verbrauchen. Bei einem Betrieb mit 30 % der Leuchtstärke beispielsweise kann ein Bereich für Sicherheitszwecke gut genug beleuchtet werden. Im Security-Modus macht ein Hochschalten auf 60 % einen potenziellen Eindringling darauf aufmerksam, dass er entdeckt wurde. Das System kann auch in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt werden, und zum Beispiel für eine bestimmte Zeit einen digitalen Videorekorder einschalten. Die gemeinsame Nutzung von Sensordaten ermöglicht kumulative Energieeinsparungen und bietet die Möglichkeit, die Leistung anderer Systeme zu verbessern.

Das ist ein wichtiger Aspekt der IoT- und Cloud-Konnektivität. Ein System kann auf einer höheren Ebene „denken“ und die Bewohner nur dann stören, wenn es wirklich etwas zu tun gibt. So können die Bewohner auch auf einer höheren Ebene mit der Umgebung interagieren, während die eingeschlossene Technologie den Gesamtenergiebedarf senkt.

Interessant ist, dass intuitive Erwartungen durch Sensordaten überschrieben werden können. Nur weil ein Gebäude durch einen programmierten Tag/Nacht-Algorithmus die Sonnenaufgangs- und -untergangszeiten kennt, kann es diese Daten noch nicht optimal für Energieeinsparungen nutzen. Umgebungslichtsensoren wie der Avago APDS-9008-020 können eine feinere Unterscheidung zwischen dunkel und hell treffen, um dafür zu sorgen, dass Lampen erst eingeschaltet werden, wenn sie wirklich benötigt werden. In Verbindung mit PIR-Vorverstärkern wie dem ROHM BD9251FV-E2 und PIR-Controller-Chips wie dem NCS36000DRG von ON Semiconductor kann praktisch jeder kostengünstige HF-Mikrocontroller – wie beispielsweise der CC3200R1M1RGCR von TI – eine ideale Lösung für die nächste Generation von IoT-basierten Energiemanagement-Sensoren liefern.

Für Wohngebäude und Wohnbereiche kann es eines Tages wie für Industriebetriebe Anreize geben, niemals bestimmte Spitzenlasten zu überschreiten. So können Versorgungsunternehmen, die Energie erzeugen und verteilen, die Belastung des Netzes besser vorhersehen, da die Kunden die Verantwortung für eine Echtzeit-Laststeuerung übernehmen; wenn Industrieanlagen, öffentliche Gebäude oder sogar Wohnungen zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr Energie verbrauchen als ein zuvor festgelegter Grenzwert erlaubt, wird der Stromtarif teurer.

Durch die Möglichkeit, auf wichtige Informationen wie die Echtzeit-Stromaufnahme zuzugreifen, können Regler Lasten zu- und abschalten und mit anderen Systemen zusammenwirken, um Energie zu sparen, ohne auf Funktionen zu verzichten oder die Leistung zu drosseln. Wie in diesem Artikel gezeigt wurde, stehen den Entwicklern die dafür benötigte Designmethodik, Sensoren und Kommunikationstechnologie zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den in diesem Artikel beschriebenen Produkten finden Sie über die bereitgestellten Links zu den Produktseiten auf der DigiKey-Website.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.