Technologie zur Umsetzung des IoT

Zur Verfügung gestellt von Europäische Fachredakteure von DigiKey

2016-10-13

Als vor über 20 Jahren das Internet für die Öffentlichkeit verfügbar wurde, ermöglichte es eine ganze Palette neuer Geschäftsbereiche und Arbeitsweisen. Damit bedrohte es jedoch die traditionellen „handwerklichen“ Geschäftsmodelle. Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) geht sogar noch einen Schritt weiter und bringt physische Ressourcen in die Online-Welt. Sogar die sprichwörtlichen Ziegel des Handwerks könnten davon betroffen sein, wenn Sensoren in Gebäude eingebettet werden, um ihren Zustand zu überwachen.

Durch in der gesamten physischen Welt verteilte Computerintelligenz bietet das IoT Möglichkeiten, erneut einen Blick auf traditionelle Geschäftsmodelle zu werfen. Unternehmen können sich fragen: Was benötigen die Kunden wirklich und was können wir tun, um diesem Bedürfnis gerecht zu werden? Wir haben diese Transformation bereits bei den Triebwerken in Flugzeugen in Aktion erlebt. Die wichtigsten Zulieferer waren frühzeitige Anwender des IoT-Modells. Sie nutzten Kommunikationsnetzwerke nicht nur zur Unterstützung des Service für ihre Produkte, sondern auch für die Art, wie Fluggesellschaften diese kaufen.

Das Modell gleicht die Leistungsanreize der Fluggesellschaft und der Triebwerskhersteller einander an, indem der Fokus auf die wichtigsten Faktoren eines profitablen Luftfahrtbetriebs gerichtet wird: die Senkung der Ruhezeit am Boden, damit das Flugzeug maximale Strecken zurücklegen kann. Sensoren in den Triebwerken liefern Echtzeitmessungen, die mit noch detaillierteren Daten kombiniert werden, welche am Boden im Flughafen-Gate zum Zustand des Flugzeugs gewonnen wurden. Die dadurch entstehenden Informationen liefern dem Triebwerkshersteller aktuelle Einblicke in den Zustand der Turbine. So kann er mit Stillstand verbundene Wartungsarbeiten für Zeiten einplanen, die für die Flugpläne am sinnvollsten sind.

Das Triebwerk-Geschäftsmodell an sich ist so konzipiert, dass es für den Triebwerkshersteller Anreize schafft, das Flugzeug so lange wie möglich in der Luft zu halten. Die Fluggesellschaft kauft also nicht einfach ein Triebwerk, sondern mietet vielmehr die Fähigkeit, ihre Flotte flugfähig zu halten. Sensoren und weltweite Kommunikation ermöglichen es dem Triebwerkshersteller, die Versprechen dieses Geschäftsmodells einzuhalten.

Das gleiche Prinzip lässt sich auf zahlreiche andere Märkte anwenden. Beispielsweise könnten Autobauer ihre Rolle eines traditionellen Produktanbieters ablegen und sich zu einem Anbieter zuverlässigen Transports entwickeln. Dabei können auch andere Zulieferer in der Wertschöpfungskette des Automobilbaus eine wichtige Rolle spielen. Anstatt in unregelmäßigen Zeitabständen Reifen an die Fahrer zu verkaufen, können die Hersteller ein Leasing-Modell nutzen, das durch den Einsatz von Sensoren erweitert wird – von denen einige bereits in die Reifen integriert sind.

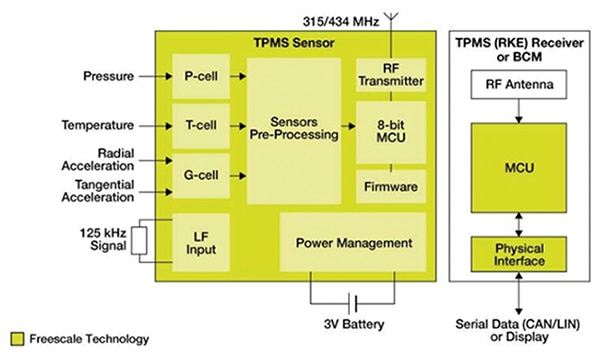

Abbildung 1: Schaltbild eines Beispiels für eine Systemanwendung mit der FXTH87-Familie von Reifendruck-Überwachungssensoren von NXP Semiconductors (Quelle: NXP).

Durch Verknüpfung des Reifendrucküberwachungssystems mit dem IoT in Verbindung mit Fahrdaten können Anwendungen in der Cloud den Fahrer darüber informieren, wann es sinnvoll wäre, an einer Tankstelle anzuhalten, um den Reifendruck zu erhöhen und – wenn die Fahrdaten auf intensiven Gebrauch hindeuten – die Profiltiefe und den Zustand der Reifen zu überprüfen. Wenn der Verschleiß so groß wird, dass ein Reifenwechsel erforderlich ist, kann der Fahrer zu einem ihm genehmen Zeitpunkt bei einem Reifendienst vorbeifahren, anstatt auf die Jahresdurchsicht zu warten. Dieser Ansatz bietet dem Verbraucher einen Mehrwert, und der Reifenhersteller kann seine Einnahmeströme besser prognostizieren.

Im Versicherungswesen kann die Transformation noch größere Auswirkungen haben. Den Versicherern stehen zur einfachen Einschätzung der Risiken beim Erstellen von Policen nicht mehr nur versicherungsmathematische Daten zur Verfügung. Vielmehr können die Anbieter eine aktivere Rolle beim Senken der Risiken und ihrer Gesamtkosten spielen und somit sich selbst und ihren Kunden einen Mehrwert bieten. Beispielsweise sind einer der größten Kostenfaktoren bei der Wohngebäudeversicherung die Sanierung und Neubeschaffung von Anlagen, nachdem das Grundstück infolge eines Rohrbruchs überschwemmt worden ist. Die Kosten sind dabei umso größer, je länger es dauert, bis das gebrochene Rohr repariert ist. Daher können unbewohnte Immobilien sehr hohe Sanierungskosten verursachen.

Wenn Sensoren im Haus Wasser im Zusammenhang mit der Entstehung einer Überschwemmung erkennen, kann ein automatisches Ventil das Wasser am Haupthahn abstellen und damit das Schadenspotenzial erheblich senken. Auch andere Probleme können durch Sensoren erkannt werden, sodass der Versicherer Dienstleistungen zu deren Beseitigung anbieten kann, bevor sie hohe Kosten verursachen. Auf diese Weise wird der Versicherer zu einer echten Versicherung.

Es gibt eine Reihe von Technologien, die es Unternehmen ermöglichen, maximalen Nutzen aus dem IoT zu ziehen. Wie aus den obigen Beispielen ersichtlich ist, zählen Sensoren und die Kommunikation zu den kritischen Technologien. Doch auch die Infrastruktur, die das Gesamtsystem erst möglich macht, muss berücksichtigt werden.

Bei den meisten bestehenden IoT-Anwendungen ist die Rolle der Kommunikation eher mit der eines Intranets vergleichbar. Die Sensoren werden vom Hersteller bereitgestellt, der oftmals auch das Netzwerk verwaltet. Allerdings kann er auch Kapazitäten in einer bestehenden Kommunikationsinfrastruktur mieten, etwa im Mobilfunknetz. Das IoT liefert dann maximalen Wert, wenn es möglich wird, die Daten und Netzwerke von vielen Anbietern zu nutzen, um eine einzelne Anwendung zu erstellen.

So können zum Beispiel die Wassersensoren durch den Eigentümer installiert werden und das Automatikventil durch das Wasserwerk. Der Schlüssel zur Koordinierung ihrer Aktionen liegt in der Software, die vom Versicherer bereitgestellt wird und an den unterschiedlichsten Standorten genutzt werden kann. Der Kernalgorithmus, mit dem festgestellt wird, ob der gemessene Wasserwert auf eine Überschwemmung hindeutet, wird oft auf Servern in der Cloud ausgeführt. Diese Server können direkt dem Betreiber gehören oder von einem Anbieter wie Amazon Web Services oder dem Azure-Service von Microsoft gemietet sein.

Zur Gewährleistung einer Reaktion in Echtzeit kann ein Teil der Anwendung in einem IoT-Gateway ausgeführt werden, das sich viel näher bei den Sensoren und Aktuatoren befindet. Dieses Gateway stellt eine der größten Veränderungen in der Netzwerkarchitektur dar, die erforderlich ist, um maximalen Wert aus dem IoT zu extrahieren.

Auf einer Ebene führt ein IoT-Gateway die gleichen Funktionen wie der Router in einer Wohnhaus-, Büro- oder Industriezelle aus. Es sammelt Daten von vielen Sensorknoten, leitet Befehle an die Aktuatoren weiter und speist Informationen in die Cloud ein. Die Verbindungen zwischen dem Gateway und den verschiedenen IoT-Knoten bilden einen Teil der „Fog“-Ebene, wodurch sie sich von den Verbindungen über das breitere Internet in die Cloud unterscheiden.

Eine der wahrscheinlichen Gateway-Entwicklungsrichtungen ist es, sie zu Hosts für IoT-Anwendungen zu machen. Eine virtuelle Architektur, die auf einem Hypervisor basiert, ermöglicht die Trennung der Routing- und Netzwerkverwaltungs-Kernfunktionen von herunterladbaren Anwendungen, die von einer Vielzahl verschiedener Service- und Ausrüstungsanbieter stammen können. Die Prpl-Gruppe hat diese Architektur eingeführt und einen Hypervisor, der diese unterstützen kann, entwickelt und in Open-Source-Form bereitgestellt. Das erleichtert den Herstellern die Implementierung der Kernfunktionen eines IoT-Gateways und Anwendungsautoren die Schaffung von Software, die auf diesen läuft.

Für das Fog-Netzwerk stehen Integratoren und Entwicklern zahlreiche Optionen zur Verfügung, die sich hinsichtlich Reichweite, Datenrate und anderer Fähigkeiten erheblich voneinander unterscheiden. Aus dem vielseitigen Charakter des IoT ergibt sich schon, dass es hier keine Universallösung für alle gibt.

Denken wir nur an die Vielfalt sogar im gerade erst entstehenden Gebiet der Smart Agriculture. Ein Teil dieser landwirtschaftlichen Nutzflächen sind ehemalige Industriebrachen, wo die Pflanzen in Gewächshäusern gedeihen. Obwohl es bei Gewächshäusern relativ einfach ist, die Bewässerung der Pflanzen zu steuern, führt der abgeschlossene Charakter dieser Art der Landwirtschaft tendenziell zu einer schnellen Ausbreitung von Krankheiten.

Hingegen steht die traditionelle, auf Feldern betriebene Landwirtschaft vor ganz anderen Herausforderungen. Auch hier ist Krankheits- und Schädlingsbefall ein Problem, doch der Schlüssel zu einem effizienten Pflanzenwachstum ohne Wasserverschwendung liegt hier in der Überwachung der Bewässerungswirkung auf dem Boden. Durch Überwachung der Feuchtigkeitswerte im Boden selbst können Sensoren Anwendungen mit Daten beliefern, die eine hochgradig gezielte Bewässerung steuern. Die Bewässerung wird dabei erst aktiviert, wenn der Feuchtigkeitswert in einem bestimmten Teil des Feldes zu weit absinkt. Andere Teile des Feldes werden nicht bewässert, um eine Überbewässerung zu vermeiden. Derartige Techniken werden bereits in trockenen Gegenden wie Kalifornien eingesetzt, wo in den vergangenen Jahren immer wieder Trockenperioden zu verzeichnen waren.

In Gewächshäusern können die Bodendaten wichtig sein. Doch weil es möglich ist, Wasser wiederzuverwenden, ist hier die Einsparung nicht so wichtig. Stattdessen können hydroponische Nährmedien eingesetzt werden, bei denen andere Sensortypen die Fließgeschwindigkeiten überwachen, um eine gute Nährstoffverteilung zu gewährleisten. Zur Krankheitsüberwachung können unbemannte Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs) eingesetzt werden. Sie inspizieren die Pflanzen und erkennen solche, die dringend behandelt oder entfernt werden müssen, um ein Übergreifen auf die restlichen Pflanzen zu verhindern.

Die Kommunikationsanforderungen für diese zwei Formen der Landwirtschaft können ziemlich unterschiedlich sein. In Gewächshäusern kommt es stärker auf eine hohe Bandbreite der Kommunikation an, um eine bessere Erkennung von Krankheitssymptomen durch Cloud- oder Gateway-basierte Anwendungen zu ermöglichen. Allerdings gestatten die begrenzten Bereiche die Nutzung von Nahbereichsprotokollen mit höherer Bandbreite, zum Beispiel Bluetooth oder Wi-Fi. Dagegen eignet sich das Open-Air-Umfeld des traditionellen Landwirts weniger für die in ihrer Reichweite begrenzten Fog-Netzwerke. Hier können andere Optionen wie LoRaWan oder Mobilfunk genutzt werden.

Obwohl Bluetooth in erster Linie als ein Personal Area Network (PAN) für Geräte entwickelt wurde, die mit Mobiltelefonen kommunizieren, wurde sein Anwendungsbereich durch eine Reihe von Protokollerweiterungen bereits erheblich ausgedehnt und es ist mit einer noch größeren Ausdehnung zu rechnen. Mit einer von der Bluetooth Special Interest Group (SIG) entwickelten Änderung wird sich der normale Übertragungsbereich von 100 Metern fast vervierfachen. Durch diese Bereichserweiterung wird zwar die Bitrate reduziert, aber das Protokoll ist so anpassbar, dass näher gelegene Knoten höhere Übertragungsgeschwindigkeiten nutzen können. Geräte in unmittelbarer Nähe erzielen mit dieser Änderung eine auf 2 Mbit/s erhöhte Datenrate.

Eine weitere Änderung, die Bluetooth gegenüber anderen IoT-orientierten Netzwerken wie 6LowPAN und Zigbee aufholen lässt, ist die neu hinzugefügte Unterstützung für Maschennetzwerke. Die Spezifikation IEEE 802.15.4 für die drahtlose Kommunikation, auf der 6LowPAN und Zigbee basieren, wurde mit Unterstützung von Maschennetzwerken konzipiert. Damit lassen sich die effektive Reichweite und Widerstandsfähigkeit solcher Fog-Netzwerkprotokolle erweitern.

Ein Maschennetzwerk ermöglicht es Paketen, mithilfe von Nahbereichskommunikation einen langen Weg zurückzulegen. Das wird möglich, indem es einem Paket gestattet wird, kurze Sprünge zwischen den Knoten zurückzulegen, die zwischen Ausgangspunkt und Ziel liegen. Durch die Maschentechnologie verbessert sich die Widerstandsfähigkeit, weil es beim Ausfall eines Knotens oft einen anderen gibt, der zur Weitergabe der Daten verwendet werden kann. Mit der Maschentechnologie können Sensoren an Standorten platziert werden, die nur schwer zugänglich sind – etwa im Dach des Gewächshauses –, obwohl sie sich dort nicht mehr innerhalb der direkten Reichweite des IoT-Gateways befinden.

Die Bluetooth-Revisionen berücksichtigen auch den heterogenen Charakter des IoT, indem Sensorknoten jetzt auch das Protokoll zur Interaktion mit 6LowPAN-Geräten unterstützen können. Obwohl 6LowPAN erst später als Zigbee eingeführt wurde, wird es wegen seiner Adoption durch die Thread-Protokollgruppe wahrscheinlich häufiger in IoT-Installationen zu finden sein. Die Thread-Gruppe erweitert 6LowPAN um Funktionen wie Authentifizierung und Verschlüsselung, um die Sicherheit insgesamt zu verbessern.

Protokolle wie 6LowPAN arbeiten nicht nur im von Bluetooth und Wi-Fi genutzten 2,4-GHz-Band, sondern auch in den lizenzfreien Sub-Gigahertz-Bändern wie 868 MHz. Dieser niedrige Frequenzbereich unterstützt vergleichsweise geringe Bitraten, weil hier schmalbandige Übertragungen genutzt werden. Die Reichweite erhöht sich dabei tendenziell ohne größere Auswirkungen auf den Energieverbrauch. Daher ermöglicht der Betrieb im Sub-Gigahertz-Bereich die Bereitstellung drahtloser Sensorknoten in Situationen, für die sich das Maschennetzwerk weniger eignet, aber eine Übertragung über längere Distanzen erforderlich ist. Ein Beispiel hierfür sind Sensoren, die entlang von Straßenabschnitten installiert sind, wobei in regelmäßigen Abständen Gateways positioniert sind, um Nachrichten in die Cloud und aus der Cloud zu transportieren.

Durch den Wechsel zu einem Protokoll wie LoRaWan oder SIGFOX ist es möglich, dass ein einzelnes Gateway mit einer großen Zahl von Sensoren kommuniziert, die in einem Bereich von einem Kilometer oder mehr in der Gegend verstreut sein können.

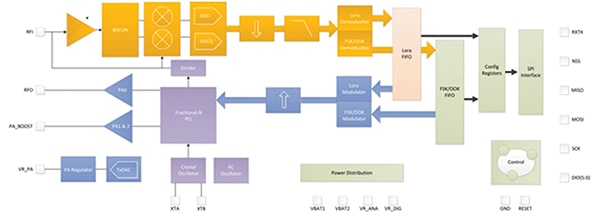

Abbildung 2: SX1272/73 von Semtech – Low-Power-Transceiver für 860 MHz bis 1020 MHz mit großer Reichweite – Blockschaltbild.

Das LoRaWan-Protokoll wurde von Semtech entwickelt. Dieses Unternehmen bietet zusammen mit Microchip Technology und STMicroelectronics kompatible Transceiver an. Die einfache Verfügbarkeit von integrierten Schaltungen bietet IoT-Anwendungsentwicklern und -Integratoren eine Option auch für den besonderen Charakter des Fog-Netzwerks. Sie können ihre eigene Gateway-Hardware bereitstellen oder öffentliche Netzwerke nutzen – sowohl öffentliche als auch private. Bereits jetzt werden kommerzielle LoRaWan-Netzwerke nicht nur bereitgestellt, sondern Freiwillige bieten dort ihre eigenen kostenlosen Leistungen an. Ein Beispiel hierfür ist die Stadt Amsterdam in den Niederlanden. Die Stadt wird fast vollständig durch nur elf Gateways abgedeckt, die von den Mitgliedern der The Things Network-Organisation bereitgestellt wurden.

Die meisten Transceiver, die für die 868-MHz-Kommunikation und ähnliche Bänder entwickelt wurden, können das SIGFOX-Protokoll nutzen. Dieses ist in erster Linie für die unidirektionale Kommunikation mit niedriger Datenrate zu Gateway-Knoten vorgesehen, die von der Firma installiert wurden, welche das Protokoll entwickelt hat.

Eine weitere Option für die Kommunikation über längere Distanzen ist die Nutzung von 3G- und 4G-Mobilfunk. Die 3GPP-Standardisierungsgruppe hat bereits eine Version des 4G LTE-Protokolls für IoT-Anwendungen entwickelt und arbeitet derzeit an einer weiteren – Schmalband-IoT –, mit der Komplexität und Energieverbrauch sinken sollen.

Dank der Entwicklungen in der Kommunikationsinfrastruktur gibt es für IoT-Geräte zahlreiche Möglichkeiten, sich mit dem Fog-Netzwerk und dann mit der Cloud zu verbinden. Der entscheidende Schlüssel wird die Verknüpfung dieser getrennten Systeme sein, und hier werden Standards für Software und Daten entscheidend sein.

Mit Protokollen wie dem Constrained Applications Protocol (CoAP) wird es möglich, die Vorteile von Internetstandards – wie das HyperText Transfer Protocol (http) – auf Sensorknoten im gesamten Fog-Netzwerk auszudehnen. CoAP bietet den Zugriff auf HTTP in einer Form, die gut zu Mikrocontrollern mit ihren beschränkten Arbeitsspeicher- und Verarbeitungsressourcen passt. CoAP unterstützt das gleiche REpresentational-State-Transfer(REST)-Programmiermodell, das für die Entwicklung von webbasierten Anwendungen bereits zum Standard geworden ist. Allerdings nutzt es anstelle eines Textformats ein binäres Format, das kompakter als herkömmliches HTTP und damit besser für Verbindungen mit geringer Datenrate geeignet ist.

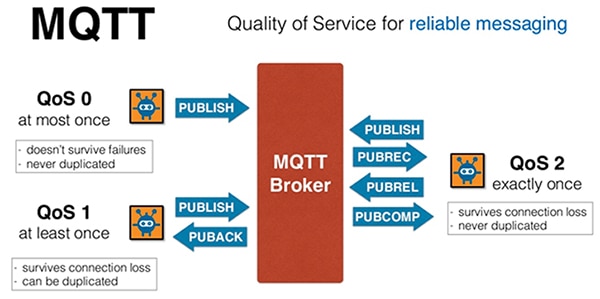

Abbildung 3: QoS-Funktion von MQTT (Quelle MQTT – Ein praktisches Protokoll für das Internet der Dinge: IBM MessageSight Solutions)

Andere Protokolle, etwa MQ Telemetry Transport (MQTT), unterstützen eine alternative Anwendungsarchitektur. MQTT unterstützt im Gegensatz zur Client-Server-Architektur von CoAP ein Publish-Subscribe-Modell. Die Publish-Subscribe-Architektur passt deshalb gut zu IoT, weil sie Daten von einzelnen Sensorknoten von anderen Anwendungen bereitstellt, ohne jeweils direkten Zugriff auf die Knoten an sich zu fordern. Damit sinkt die Belastung des Fog-Netzwerks und eine Skalierbarkeit wird möglich. CoAP und MQTT schließen sich nicht gegenseitig aus. Gateways können Daten mithilfe von CoAP sammeln und dann den Zugriff auf andere Anwendungen über MQTT oder andere Protokolle gewähren, die noch entstehen könnten.

Das Entscheidende ist, dass die bereits bereitgestellte Architektur die Interoperabilität unterstützt und deshalb eines der Hauptversprechen des IoT erfüllt: dass innovative und profitable Anwendungen schnell entwickelt werden können, ohne dass dazu jedes Mal Infrastrukturinvestitionen erforderlich sind.

Wenn zum Beispiel Bauern bereits UAVs und andere Sensoren zur Überwachung ihrer Pflanzen bereitgestellt haben, könnten sie ihre Ernteentscheidungen abhängig von Marktdaten oder der Transportsituation treffen. Eine Cloud-basierte Anwendung, mit der die Nachfrage nach einem bestimmten Nahrungsmittel verfolgt wird, kann Landwirtschaftssysteme ermöglichen, mit denen sich die Ernte beschleunigen lässt, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Eine andere Anwendung kann zum Betrieb eines Just-in-Time-Erntesystems genutzt werden, um maximale Frische zu gewährleisten. Nur wenn ein Lkw sich im Bereich des landwirtschaftlichen Betriebs befindet, wird mit der täglichen Ernte begonnen. Dann stehen die Pflanzen garantiert zur Verfügung, wenn der Lkw eintrifft – dank Einsatz von Prognosesoftware, die Daten von den UAVs verwendet, um zu ermitteln, wie viel von den Pflanzen erntebereit sind.

Es müssen keine zusätzlichen Sensoren an den Lkw installiert werden, um ihre Position und die wahrscheinlichen Ankunftszeiten zu bestimmen – denn diese sind bereits vorhanden. Die einzige Voraussetzung ist, dass die Daten für die Anwendung verfügbar sind, was durch Protokolle wie CoAP und MQTT bewerkstelligt werden kann.

Das IoT umfasst Kommunikation, Sensortechnologie, Cloud-basierte Intelligenz und offene Softwareprotokolle. Das IoT verspricht, eine neue Welt von Möglichkeiten zu eröffnen, die von Geschäftsmodellen angetrieben werden, die ohne die Kombination dieser Technologien undenkbar wären.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.